コンシェルジュブログ

- 2023/02/01

不動産オーナーが行うべき物件の終活~知って得する”税金”コラム~

こんにちは。レオパレス大学です。

本日は税理士の先生より「不動産オーナーが行うべき物件の終活」をテーマにお届けしてまいります。

では、早速講義に進みましょう!(各図はクリックすると拡大されますので、ぜひご確認ください!)

レオパレス物件を相続人へ引き継ぐときにしておくこと

レオパレス物件を相続人へ引き継ぐときにしておくこと

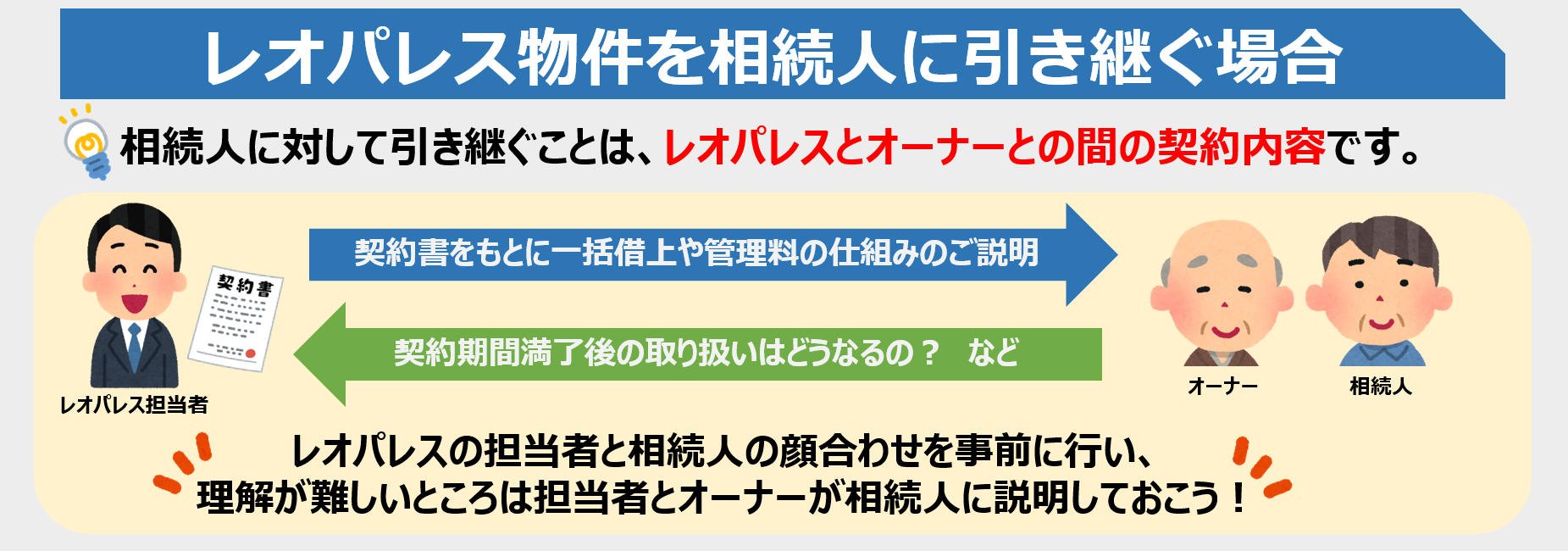

レオパレス物件は、レオパレスが一括借上や管理を行っております。

レオパレスがオーナーに代わって、すべての管理をしている為、物件に対する特別な終活はほとんどありません。

各賃借人からの集金、賃貸契約、滞納家賃の集金、修理履歴などの管理はレオパレスが行っている為、これらの状況を相続人に引き継ぐ必要はありません。

相続人に対して引き継ぐことは、レオパレスとオーナーとの間の契約内容です。

上記図のように相続人とレオパレスの担当者が事前に接点を持つことで、相続後もオーナーと担当者との関係構築がスムーズになります。

レオパレスで一括借上や管理をしていない物件について相続人へ引き継ぐときにしておくこと

レオパレスで一括借上や管理をしていない物件について相続人へ引き継ぐときにしておくこと

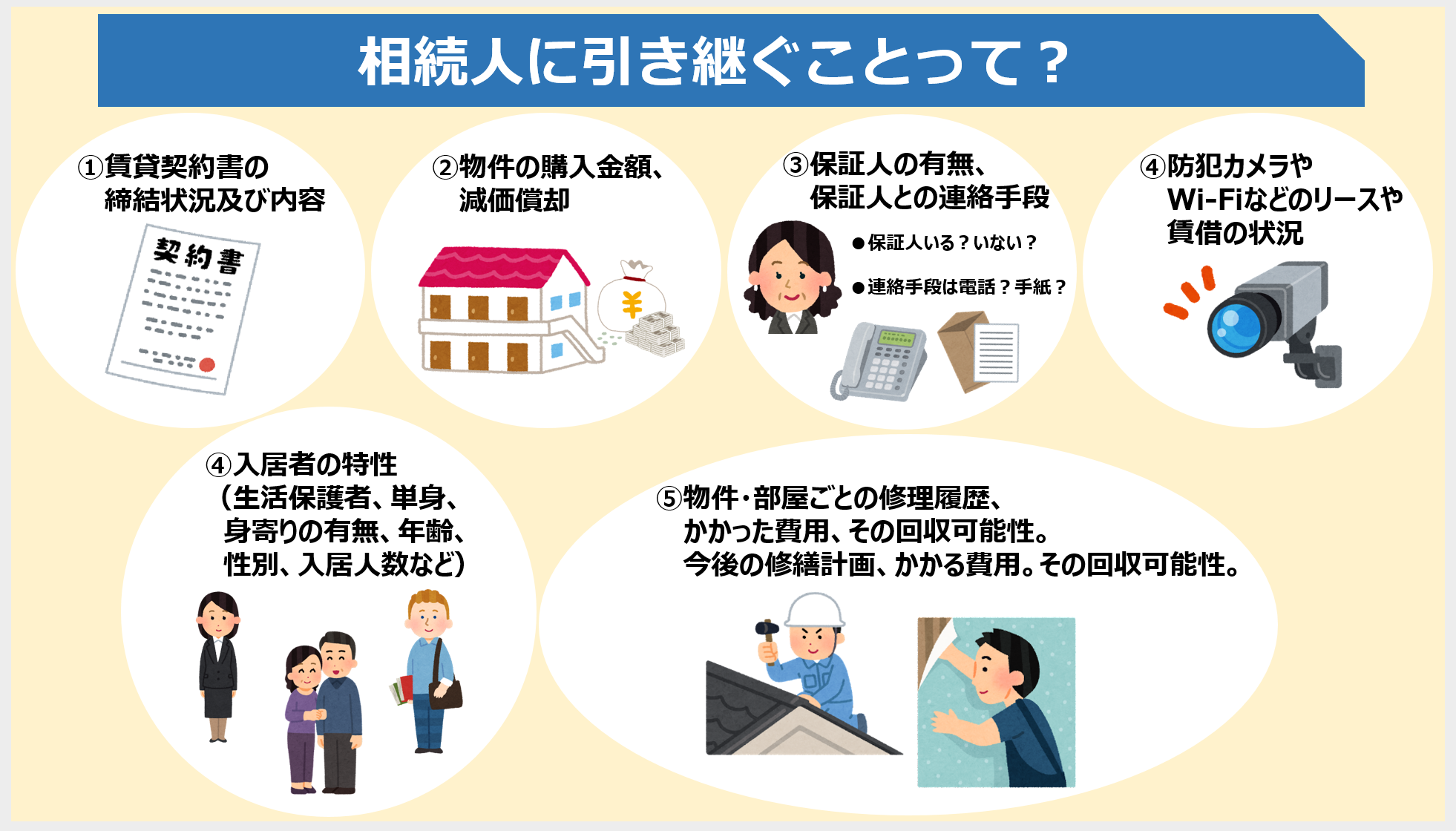

では、レオパレス物件以外の一般の管理物件を相続人に引き継ぐ場合にしておくことはなんでしょうか。

相続人へは物件ごと・賃貸契約ごとに次のことを引き継がなければなりません。確認していきましょう。

上記図以外にも下記のような内容があげられます。

・賃借人からの集金方法。

・家賃は何月分がいつ、どこに入金されているか。

・契約書と異なる家賃が入金されているときは、その事情や背景。

・滞納している家賃の有無。滞納があるときは、いつまでの分をいつ集金したか。

・保証金や敷金の預かりが賃貸契約書通りか否か。

・保証金や敷金以上の預貯金が蓄えてあるか。

・賃貸契約ごとに家賃が異なる事情や根拠。

・月々の資金繰りの推移と今後の推移。

・火災保険、借入の債務保証の加入状況。

・エアコンなどの付属設備の所有権の所在。オーナーか?入居者か?

このような引継ぎがされている相続人には出会ったことはありません。

オーナーが亡くなった後に、私のような専門家と相続人が、賃貸契約を捜索し、通帳と突き合わせし、火災保険など各種契約状況を整理して、必要に応じて入居者に聞き取りをして、賃貸状況を把握します。

これらができれば、まだ良い方です。その他にも下記のようなことがあります。

・現金集金のため、契約書は見当たらず、何月分の家賃をいつ集金しているのか、遅れて集金しているがどれほど遅れているかわからず…。

・確定申告をしていないため、購入金額不明、減価償却ができない…。

・敷金をいくら返金するのかわからない。

・火災保険に加入していない。

・超低額で貸していて、その入居者が退去も値上げにも応じてくれない。

・入れ替えのリフォームをするお金が無く、入居者募集ができず、8室分の1室入居、入居率12%の物件になっていた。

など思い付く限りでもこんなにひどい状況があります。

相続人がこの状況を事前に知っていれば、オーナーと相続人が一緒に状況整理をし、一緒に改善していけることでしょう。

ところが、オーナーが亡くなった後では、「前のオーナーはこうだった。」などと言われて相続人は立場が弱くなることがあります。

商売をしている方は、お客様や取引先に迷惑がかからないように、事業の引継ぎをしたり、自身で閉店をしたり、準備しています。

不動産賃貸は、オーナーが亡くなっても、賃貸は継続し、事業は継続するわけです。待ったなしで、引継ぎが始まる特徴が不動産賃貸業にはあります。

ご自身で上記のような引継ぎが難しいと判断された場合には、不動産賃貸業の引継ぎのため、管理を委託するなど体制を変えられることをご検討いただきたいです。

まとめ ~財産全体の終活~

まとめ ~財産全体の終活~

レオパレスのように、管理を委託しているメリットは、月々の不動産の管理の手間が省けるだけでなく、相続が起きた時でも、途切れなく賃貸が継続されることです。その結果、家賃の入金が遅れませんので、残高不足による銀行の返済の遅滞も心配ありません。複雑な不動産賃貸業の引継ぎもありません。

レオパレスで一括借上や管理を委託している場合には、物件のための終活は特段必要ありませんが、預貯金や自宅不動産など財産全体の終活は行う必要があります。

2つ確認していきましょう。

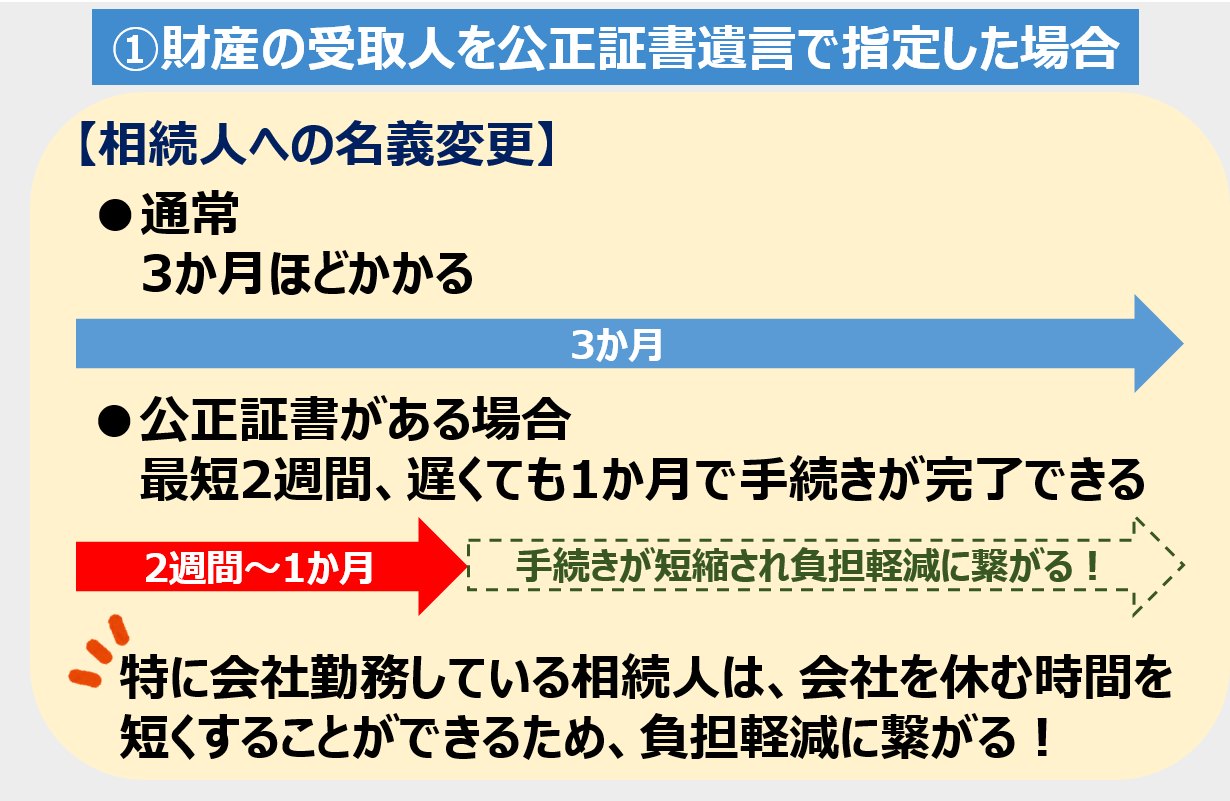

1つ目は、亡くなった後の財産の受取人を公正証書遺言で指定することです。

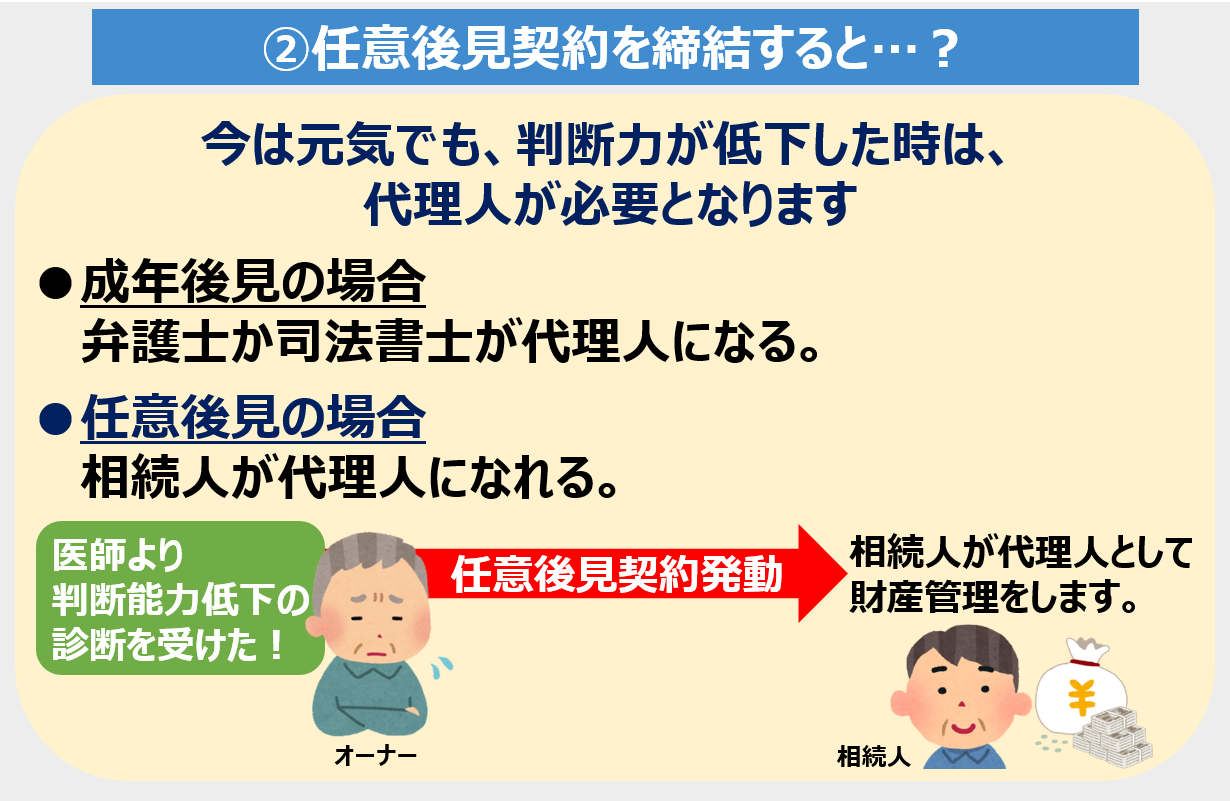

2つ目は、亡くなるまでの間の財産の管理については、任意後見契約を締結することです。

これらは元気でないとできません。

いざ、遺言や任意後見契約の作成となると、思いのほか頭と体を使います。

色々な資料を集めて、記載方法を考えて、相談して、完成させます。

大変な思いをするかもしれませんが、その分、相続人は簡単な相続をすることができます。

その為、相続人間で争族とならないよう早めに終活に取り組みましょう。

遺留分など財産分与には一定の配慮も必要な為、専門家の意見も参考にされてみてはいかがでしょうか。

最新ブログ記事

-

2023/08/01

-

2023/08/01

-

2023/07/03

過去の記事

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2020年11月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年2月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月